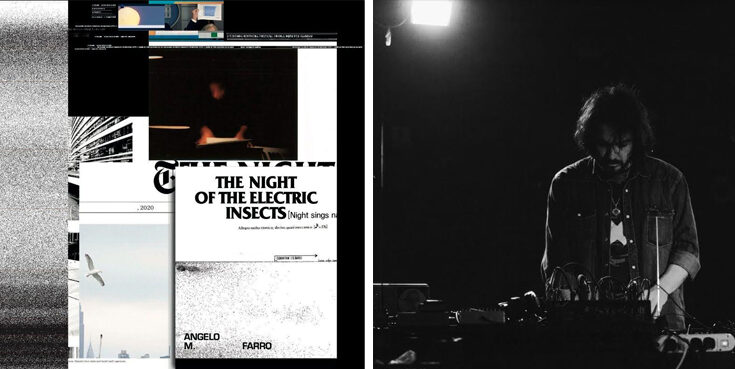

Angelo M. Farro mischia, nella sua musica, pezzi di storie, trasmutati in diverse occasioni dal mondo cinematografico nel quale è principalmente attivo (è assistente di Alvin Curran e docente al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma). Ma nella sua musica c’ê una visione d’insieme, una capacità di unire frequenze, stralci e capitoli in un composito compatto e brillante. Un disco che come un viaggio ci trasporta in un suo mondo ombroso e brulicante, dettato da una cupa prospettiva che è quella della deriva capitalistica e frammentaria. La decadenza e l’esubero vengono quindi utilizzati come stralcio dando loro vita e ritmi, frammentati e sovrapposti come la splendida immagine di copertina di Sarah Vadé. È un insieme sonoro che risente delle influenze di un mondo musicale molto ampio, ci ho sentito Willliam Basinski ma anche Giustino di Gregorio, in una sorta di Gabinetto delle meraviglie sonore abbandonato e sepolto sotto strati di catrame. I campannellini inquietanti di Weather Station Honolulu, le lingue, stridenti ed a sovrapporsi fino a perdere il loro significato ed assumendo ruolo di colore, di sfondo. È uno stimolo sonoro continuo, fino a farci perdere equilibri e lucidità. Uno dei dischi che più mi hanno ipnotizzato in quest’annata, foriero di mille scoperti ad ogni ascolto, di un suono che abbraccia il mondo contemporaneo e nel quale non è in atto una battaglia, ma gli insetti elettrici già governano sopra una disfatta che il genere umano si è procurato da sé.

Ho conosciuto Angelo M. Farro negli ultimi giorni, incuriosito parecchio dall’entusiasmo che Maxime Guitton, uno dei boss di Three:Four Records (etichetta svizzero francese, da anni ormai garanzia di eccellenza sonora ed obliquità), lasciava trasparire a proposito di questa nuova uscita. Inizio così ad ascoltare la sua opera, The Night Of The Electric Insects, mentre rileggo le note stampa e faccio altro, sistemando articoli, lavorando, guidando.

Non so assolutamente nulla di Angelo M. Farro se non quello che ho letto in una mail, ma so che come un tarlo è riuscito ad entrare nei miei canali uditivi mettendoli a dura prova, con milioni di stimoli, flash, connessioni. Dovessero costringermi seduto su di una sedia in un garage buio, incappucciato e bagnato, chiedendomi: “Dicci quello che sai di Angelo M. Farro” risponderei con queste poche rantolanti parole:

ALVIN CURRAN ROMA CINEMATOGRAFIA SORPRENDENTE THREE:FOUR FIDUCIA

Poca cosa ne convengo ma, per chi fosse interessato ad approfondire quanto operato dal nostro, oltre ad aver letto la recensione di qui sopra ed aver ascoltato il disco, può proseguire in questa chiacchiera.

SODAPOP: Salve Angelo, molto piacere! Non so se tu creda ai colpi di fulmine artistici ma è quanto mi è successo ascoltando il tuo disco. Sono partito da zero, senza sapere nulla di te, ritrovandomi ad ascoltare il tuo disco rimanendone affascinato ed ipnotizzato. Mi è sembrato la testimonianza di un microcosmo cupo e fibrillante, amplificato da un’agente esterno che modula, inasprisce e graffia una storia frammentaria.

Chi sei e che storia c’è dietro alla registrazione di questo disco per Three:Four Records?

ANGELO: Ciao Vasco! Il piacere è tutto mio. Sono molto felice che il mio lavoro ti abbia colpito così tanto.

Il punto di partenza nella realizzazione di questo album è stato un primo esperimento riuscito. A Silver Music, il brano che chiude il disco, è stato composto in anticipo rispetto al resto del materiale, quando ancora non avevo proprio in mente di fare un album. Durante il primo periodo del lockdown iniziai a sperimentare con un atteggiamento compositivo diverso rispetto ad una fase iniziale più improntata su un uso dell’elettronica in chiave drone e glitch. Ho iniziato a lavorare per flussi intermittenti, integrando in misura molto maggiore gli strumenti acustici e il campionamento delle più svariate fonti. Per cercare di espandere il mio strumentario compositivo ho iniziato a prendere spunto da tecniche di montaggio cinematografiche relativamente recenti come il falso raccordo o classiche come i raccordi basati su un determinato dettaglio. Non ho lavorato cercando di creare una colonna sonora a un film immaginario, ci tengo a specificarlo. Ho cercato di compiere un’operazione diversa, strutturale: inserire elementi compositivi presi dalla forma cinematografica per ampliare le possibilità della mia costruzione musicale.

Se l’ultima traccia, A Silver Music, ha aperto la strada ad un diverso approccio compositivo, la prima traccia Hail Mary contiene il germe generativo dell’intero disco. Il rosario che senti recitare è tratto da una diretta Facebook in cui mi sono imbattuto durante il primo lockdown dove, a parte lo specifico lato sonoro, sono rimasto profondamente colpito dal video al quale questo recitare era collegato: uno scorrere continuo di numeri che riportavano l’andamento crescente dei contagi e dei morti, ordinati secondo i diversi paesi del mondo come una fredda statistica anonima. Le cifre scorrevano glaciali, aggiornate in un ipotetico tempo reale; poco importa che quei dati fossero o meno realistici, l’effetto estetico era incredibile. Quel video nella mia mente è stata la materializzazione improvvisa, reale e concreta di un mondo distopico del quale avevo solo potuto immaginarne le fattezze.

La prima reazione istintiva fu di avviare una sorta di documentazione e archiviazione per mantenere una testimonianza audio/video di questo momento storico. Alcuni dei suoni utilizzati sono stati campionati seguendo questo iniziale intento: volevo sforzarmi di raccogliere tutto quello che mi sembrava più rilevante e che potevo trovare non solo in rete, ma da un certo punto in poi ho iniziato a pensare di costruire qualcosa di diverso. Quel materiale mi suggeriva associazioni, costruzioni, forme e in questo il metodo sperimentato con A Silver Music è stato di fondamentale aiuto. Anche se ci sono riferimenti alla pandemia questi non sono i soli, non è un disco sulla pandemia: questa è stata solo il punto di partenza per svolgere una più ampia lettura critica della società occidentale nel suo complesso. In particolare i testi di Mark Fisher e Günther Anders mi hanno fatto riflettere profondamente sulla nostra condizione di uomini, così colpita dalle derive che il capitalismo sta ormai prendendo, con la sua fascinazione suicida per la tecnica e il suo continuo assalto a qualsiasi stabilità economica ed emotiva.

Questa tecnica costruttiva musicale ha iniziato a prendere forma in via sempre più consapevole ed è quindi diventato quasi naturale espanderla progressivamente lavorando ad altri brani: mi permetteva da un lato di aumentare i significati sonori all’interno del mio lavoro, dall’altro di plasmare una struttura musicale differente e più confacente agli stessi suoni che trovavo. Ci tengo a specificare che non voglio forzare la musica a “dire” qualcosa: è il materiale stesso che contiene già in sé gli elementi che vanno poi a comporre il quadro più ampio, a volte per risonanza, altre per discordanza. I suoni si scoprono e sono essi a suggerirmi lo sviluppo compositivo.

Avrai notato che nei brani più lunghi le sezioni sono a volte legate da sfumature, altre volte da sovrapposizioni e tagli improvvisi: non credo assolutamente di essermi inventato nulla ovviamente, oltre ai chiari riferimenti alla musica concreta, mi piace collegare questo metodo costruttivo al collage (Rauschenberg per esempio), a Joyce con le “parole baule” costruite con elementi di molteplici lingue, al cut-up (Tzara prima e Burroughs e Gysin poi) e al flusso di coscienza in generale. Il risultato è spesso come il montaggio cinematografico, nel senso che questo possiede nelle teorie di Ejsenstein: una combinazione produttiva di materiali di diversa provenienza che da qualcosa di preesistente fa nascere nuovi pensieri, seguendo una forma associativa propria del pensiero umano. Altre volte invece la musica è immobile e mi piace lasciare i suoni liberi di dispiegare tutto il loro contenuto; per continuare il confronto con il cinema, altre parti somigliano concettualmente più a Tarkovskij o Paradjanov, dove l’insieme rispetta rigorosamente il ritmo interiore dell’inquadratura e si muove come un tutto organico.

Ci tengo anche ad accennare al rapporto splendido con Three:four records che per me è stato davvero importante per la gentilezza e l’attenzione con la quale hanno preparato questa uscita. La storia inizia 4 anni fa, quando ho conosciuto qui a Roma Maxime Guitton, che all’epoca era borsista a Villa Medici e iniziava un suo lavoro di ricerca sugli archivi di Alvin Curran, del quale ho la fortuna e l’onore di essere assistente ormai da molti anni. In quella occasione ci fu la possibilità di passare molto tempo insieme visto che trascorrevamo molte ore nel mio studio a digitalizzare ed ascoltare dei nastri di Alvin ancora non pubblicati, ma non ci fu modo di ascoltare la mia musica. Quando Maxime rientrò poi in Francia, allo scadere della sua residenza, ci separammo con la promessa che se avessi avuto del materiale nuovo loro sarebbero stati i primi ad essere contattati per una eventuale release, il resto è storia di oggi.

SODAPOP: Ok, ti dirò che ad immaginarmi l’immagine televisiva con il conteggio ed il rosario mi è realmente salito un brivido alla schiena. Credo che questo periodo sia stato foriero di diverse ideazioni, espressioni e prove, con le quali faremo i conti per lungo tempo. Non per quanto riguarda la pandemia ma come espressione pratica della strada che stiamo percorrendo su questo pianeta. A tratti ascoltando il tuo album mi ha colpito questa sensazione di deterioramento, di rovina ineluttabile e di drammaticità che mi ha quasi automaticamente riportato ai Disintegration Loops di William Basinski. Ti chiedo però, da musicista e compositore, cosa ti aspetti da un ascoltatore che venga a contatto con la tua musica? Saresti sorpreso se la fruizione del tuo disco venga letta senza nessuna struttura o rimando rispetto alla composizione ed all’ispirazione ed apprezzato per il semplice suono? Quanto è importante nell’arte la comprensione del messaggio dell’artista e quanto la propria esperienza personale riesce a dare un senso a cose a noi magari lontane ed impensabili?

ANGELO: Sicuramente il lavoro di William Basinski e nello specifico la serie dei Disintegration Loop, è uno dei riferimenti sonori ai quali questo disco può essere associato e, oltre che onorato dell’accostamento, sono contento che tu mi dia l’occasione per parlarne. In aggiunta a quel senso di deterioramento e rovina, che hai giustamente colto e che è centrale sotto il profilo estetico, il suo lavoro è stato influente per me anche dal lato tecnico. Basinski con quel ciclo rompe l’inganno della neutralità del supporto di registrazione trasformando il nastro magnetico in puro mezzo espressivo ed evidenzandone i connessi caratteri vitali; nello stesso modo le D.A.W. con le quali la maggior parte di noi compositori oggi lavora, pur apparendo neutre, costringono da un lato il flusso di lavoro in precisi argini, dall’altro posseggono sempre dei lati oscuri, dei punti di rottura oltre i quali iniziano a comportarsi in modi inaspettati e rivelano una loro specifica voce. Gli algoritmi di stretching o di tuning, per dirne alcuni, che ufficialmente nascono per correggere difetti di esecuzione, hanno un range di operatività dentro il quale sono apparentemente trasparenti, con un degradamento del suono quasi nullo. Ma superando questi confini, possono succedere delle cose impreviste. Uno dei procedimenti compositivi che ho utilizzato maggiormente è stato di ricercare proprio questi limiti oltre i quali i programmi iniziano a non rispondere più “correttamente”, trasformando i suoni sui quali operano in modi imprevedibili. Superato quel punto, ogni programma ha una propria voce. È un modo per politicizzare e riprendere il controllo sulla tecnica, evidenziando però il contesto deviato nel quale questa operazione ha luogo; in questo senso si può leggere nel mio lavoro anche una messa in discussione a 360° dei mezzi di produzione musicale, una critica del tardo capitalismo anche per i suoi processi e non solo per i suoi contenuti. Non so cosa farmene di una canzone di protesta se questa è in fin dei conti prodotta con gli stessi meccanismi di una hit pop progettata a tavolino; è un brutto inganno e va contrastato. Così come trovo un po’ ingenuo credere che artisti che prima ubbidiscono passivamente nelle loro produzioni alle limitazioni artistiche connesse alle distribuzioni commerciali, poi assumano nelle interviste la posa da contestatori dello status quo per un semplice ritorno di marketing. Lo studio di registrazione non è uno spazio imparziale, è anch’esso un luogo di confronto e scontro.

Viviamo ormai nella falsa consapevolezza che la tecnica sia neutra e che i suoi risultati dipendano esclusivamente dall’utilizzo che l’operatore ne fa, invece questa genera un’influenza continua sulla nostra vita a diversi livelli e spesso senza che ce ne accorgiamo minimamente. Riprendendo Günther Anders, questo disco parla quindi anche di come la tecnica sia ormai soggetto storico con il quale confrontarsi e non semplice strumento del nostro presente. Questa visione, che potrebbe sembrare esclusivamente apocalittica, credo possegga anche un’intrinseca positività: il messaggio qui vuole essere di spronare le persone a osservare più in profondità ciò che hanno di fronte, imparando a leggerne gli inganni ma riuscendo a intravedere la luce tra le crepe che costellano la superficie di questo finto mondo patinato.

Spero tuttavia che tutti questi ragionamenti, che fanno parte di una lettura più articolata, non siano mai l’unica strada per avvicinarsi alla mia musica. Condivido qui l’affermazione di Paul Valéry: “quello che c’è di più profondo nell’essere umano è la pelle”, perché al di là di una lettura critica che non va mai comunque abbandonata, stiamo sempre parlando di musica ed è quella che deve colpire e rimanere in primo piano. Il rischio, deprecabile, è cadere in un eccessivo intellettualismo. La musica contemporanea è piena di lavori che sono interessanti solo sulla carta e spero davvero che il mio lavoro non finisca tra questi. Non ho mai amato particolarmente quelle opere che hanno bisogno di una glossa senza la quale tutto diventa fumoso o banale e spero sempre che tutto possa essere apprezzato senza bisogno di una spiegazione. La prosodia del suono deve avere una sua forza e portata autonoma, mantenendo una sua freschezza e reggendosi su se stessa. Questo non toglie che comunque io creda molto nella multilinearità dei significati e in una rete di connessioni semantiche; non trovo nessuna contraddizione nella possibilità che un riascolto, accompagnato da alcune considerazioni a margine, possa disvelare nuovi e contrastanti significati. Sarei estremamente felice anzi se in futuro qualcuno leggesse nella mia musica degli elementi inaspettati, o in totale opposizione a quello che avevo inizialmente pensato: vorrebbe dire che il disco è andato oltre ciò che immaginavo, acquistando vita propria e parlando alle persone con voce autonoma.

SODAPOP: Visto il tuo lavoro e la splendida immagine di copertina a cura di Sarah Vadé vorrei spostare il nostro focus su immagini ed immaginario. Spesso le immagini veicolano suoni ed i suoni veicolano immagini. Quando ho visto l’immagine della copertina del tuo disco, questo affastellamento di immagini e di schermi, mi hanno dato l’idea di piani di attenzione dispersi e di una rappresentazione di una realtà ormai irrimediabilmente frammentata. Non so se conosci il lavoro di Giustino di Gregorio, Sprut, (uscì per Tzadik nel 1999), che creò un di collage sonori che a tratti dava l’impressione della rottura di una collezione di dischi che fosse stata sapientemente ricucita in una novella creatura frankesteiniana. Ascoltando The Night of the Electric Insect immagino visivamente il tuo lavoro come una collezione di bobine cinematografiche che vengano pressate e sigillate, ma dal blocco sfiata comunque un maelstrom di suoni ed immagini coeso, che è il tuo suono. Questo progetto avrà degli sbocchi dal vivo, sarebbe praticamente fattibile? In quel caso come immagini possa essere la costruzione l’impatto di un tuo show?

ANGELO: L’incontro con Sarah Vadé è stato davvero provvidenziale. È stata un’ottima idea di Maxime che ci ha messo subito in contatto intuendo che i nostri mondi potessero ben comunicare e così è stato. Pur avendo fornito a Sarah qualche riferimento visivo di massima e un’immagine che avrei gradito fosse presente, le ho lasciato la più totale libertà creativa; ho avuto però cura di aggiungere anche un breve scritto che contenesse alcune riflessioni sparse e frammentarie sul mio lavoro. Per sua stessa ammissione, quest’ultimo è stato importantissimo perché le ha permesso di orientarsi nel mio mondo a un livello più profondo, traducendo con la sua propria sensibilità il mio disco in immagini. La prima proposta di Sarah mi ha completamente spiazzato: era lontana da qualsiasi cosa avevo segretamente immaginato, ma avevo capito che aveva centrato perfettamente il bersaglio. Una sensazione splendida. Da quel punto in poi le correzioni che le ho chiesto sono state minime e il lavoro è andato avanti molto rapidamente.

Ho fatto tesoro in questo caso della mia esperienza come compositore per il cinema, dove sono abituato a interfacciarmi con i registi e con gli altri autori presenti nella filiera. Persone che a volte non sanno verbalizzare correttamente le loro esigenze in termini specificamente musicali ma sanno bene cosa serve alla loro poetica, poetica che io come compositore devo contribuire a portare a compimento. Devo ammettere che le migliori collaborazioni sono nate per me quando nessuna delle parti si è sforzata di parlare il linguaggio dell’altro; queste si sono sempre sviluppate quando ci si è trovati su un terreno di dialogo neutro e si è parlato di sensazioni, si è fatto riferimento ad opere, libri ed esperienze; usando parole semplici e senza nessuna pretesa di correttezza. Sono sempre stato convinto che sia meglio dire una cosa scorretta ma con l’atteggiamento giusto, che una cosa corretta ma con l’atteggiamento sbagliato. Avviene lo stesso anche nella musica e specialmente nella musica puramente improvvisata. Il falso e l’errore possono essere vettori del vero e rispetto a un pensiero corretto ma espresso in modo anonimo, si possono toccare corde molto più profonde esprimendosi in modo sgraziato ma con la giusta intenzione. Solo così sono convinto si possa compiere insieme l’esplorazione di uno spazio creativo: solo se nella collaborazione si permette all’altro di accedere ai livelli più profondi della propria estetica così che questi possa cercare dentro di sé ciò che entra in risonanza con il mondo dell’altro.

La proliferazione di immagini è sicuramente una chiave della mia poetica e sono felice che la mia musica ti susciti le più disparate associazioni: pur non essendo, credo, assimilabile ad una colonna sonora, sono contento trasmetta un immaginario connesso alla frammentarietà e alla schizofrenia della nostra realtà quotidiana ma anche una speranza e una luce; trovo che l’immagine delle bobine pressate sia particolarmente azzeccata, perché oltre alla mescolanza visiva, riporta anche a una forma di violenza con la quale questa operazione è stata compiuta. Come ti dicevo ho realizzato alcuni assemblaggi in maniera sfumata, ma altri sono decisamente bruschi e violenti; fuzionali a creare uno shock uditivo a volte con uno spirito serio, ma altre con un intento quasi comico. Trovo sia molto simile a quello che succede continuamente nelle nostre menti, sempre più messe in un perpetuo stato di fibrillazione da una sovrastimolazione che non si riesce mai completamente a metabolizzare.

L’evocazione d’immagini nel mio lavoro è effettivamente ovunque e posso forse ricondurre questo modo di comporre allo scorrere isterico su Instagram, Twitter o Tik Tok. Mentre alcuni suoni sembrano essere usciti da un modem impazzito materializzatosi direttamente dagli anni ’90, altri possono ricordare le stazioni radio abbandonate del progetto Conet o un film di fantascienza come il Pianeta Proibito, con la incredibile musica dei Barron e le loro ricerche sulla Cibernetica. Alcune immagini possono essere evocate per via indiretta riprendendo le sagome sonore di alcuni mondi, mentre altre sono strappate direttamente ai loro contesti tramite un puro campionamento e innestate violentemente in un diverso ambiente. Prendo l’esempio dei predicatori americani che sono stati estrapolati dal contesto dei loro sermoni e trattati in modo da aumentarne l’effetto minaccioso: ogni elemento vocale mi ha suggerito una diversa gestione. L’unica voce non sottoposta ad un trattamento distruttivo è quella di Fisher che invece scorre in due brani come un ideale compagno di viaggio di questo lavoro. Devo molto alle sue riflessioni e mi è sembrato un necessario omaggio.

Si potrebbe forse continuare effettivamente all’infinito verso parallelismi dei quali al momento non sono nemmeno consapevole, ed è quello che spero quando auspico che il lavoro possa generare nuove connessioni oltre a quelle che al momento posso trovare.

Mi viene in mente, a proposito del concetto di shock audio/visivo, anche la famosa scena della cura in Arancia Meccanica, dove Alex per essere rieducato, viene sottoposto ad un bombardamento di fronte al quale è indifeso; anche in quel caso Kubrick costruisce la scena lavorando per associazioni inusuali: con la congiunzione tra la musica di Beethoven riletta elettronicamente e i violenti filmati di repertorio, il regista crea un cluster che esaspera Alex fino a fargli urlare: «non è giusto che io abbia nausea quando sento il dolce Ludovico Van». Difficile leggere in Stanley Kubrick un unico significato perché è un regista che rimodula continuamente i suoi simboli, ma un riferimento è sicuramente anche al modo in cui i media trattano il rapporto audio/visivo piegando al loro gioco il contenuto semantico dei materiali impiegati e modificandone di conseguenza la percezione generale. Abbiamo esempi ovunque. Pensa a come possiamo trovare sincronizzata una canzonetta pop leggera con un servizio giornalistico su una drammatica crisi abitativa. Questo è un attacco frontale alle nostre percezioni e genera dei traumi rispetto ai quali restiamo indifesi e dai quali usciamo spesso con delle sensazioni molto confuse. Il disco prende spunto da questi meccanismi per smascherarli, ad esempio in Sikh Net quando ammanto d’inquietudine un’apparentemente anonima conversazione radiofonica sull’importanza di mantenere i ritmi di produzione di carne negli Stati Uniti in tempo di Covid. Nessuno parla seriamente di una decrescita controllata, qualsiasi cosa succeda i ritmi di produzione attuali, già inumani, devono continuamente aumentare. Solo recentemente stiamo sviluppando degli anticorpi a queste macchinazioni, ma questo avviene probabilmente perché il fronte si è spostato su altri mezzi di comunicazione come i social dei quali occorre continuamente riprendere le misure, visto che ciclicamente cambiano formato e algoritmo.

Non mancherò di approfondire il lavoro di Giustino di Gregorio che ammetto di non conoscere, ma da come lo descrivi non fatico a credere che possano esserci delle connessioni. Se mi permetti una piccola digressione letteraria, trovo molto suggestivo che tu abbia parlato di Frankenstein perché penso che il romanzo di Mary Shelley abbia molte cose in comune con il mio immaginario. Solitamente si considera il libro come un puro romanzo gotico, ed ovviamente il concetto di assemblaggio del mostro è un parallelismo pertinente, ma permettimi di integrare anche altre chiavi di lettura. Innanzitutto il titolo completo (Frankestein o il Prometeo moderno) tradisce già una certa visione inquieta degli sviluppi tecnologici, una paura diffusa già nella prima metà dell’ottocento. L’uomo, liberato nella creazione scientifica dalla morale e dalle responsabilità sociali, genera un mostro. C’è da dire che la Shelley vive nell’epoca del sorgere del capitalismo ed è quindi interessante notare come già all’epoca potessero intravedersi alcuni degli elementi che oggi troviamo nella nostra vita di tutti i giorni.

Il secondo elemento che trovo suggestivo è il modo in cui la creatura insegua il suo creatore in giro per il mondo, studiandolo nella sua parte più intima tramite il suo diario e uccidendo tutte le persone che gli sono più care così da far ricadere su di lui la colpa. Questo costituisce una perfetta metafora letteraria di come la tecnica ci conosca ormai fin nella nostra più remota intimità e finisca per rivoltarsi contro di noi.

Spero sinceramente che il mio lavoro possa avere parecchi sviluppi dal vivo, intendendo però anche degli eventi che escano dalle sale da concerto e dalle situazioni tradizionali. Credo che una musica che possiede un lato così politico possa trovare maggiore potenza in un ambiente aperto e con delle proprie caratteristiche particolari. Con questo non intendo dire che non sia possibile realizzare delle performance in teatri o sale propriamente dette. Anche i cinema possono sicuramente essere inclusi: la sonorizzazione di film muti è stata per lunghi anni una parte importante della mia attività, da solo o in gruppo. Dal classico L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov o Easy Street di Charlie Chaplin che vinse il terzo premio al concorso Sounds of Silences, fino al meno conosciuto Il racconto del tempio del granchio di Kimura, Okuda e Uchida: uno splendido corto di animazione giapponese del 1925 che mi venne commissionato dal Festival Asiatica qui a Roma, un lavoro di cui vado molto fiero.

L’auspicio è quello che il luogo in cui avviene il concerto possa potenziare il messaggio musicale. Non mi interessa tanto riprodurre il mio lavoro in sé identico alla musica sul disco; sotto l’influenza di Brian Eno credo molto nello studio musicale, il luogo fisico, come strumento compositivo; la sfida è rileggere il proprio materiale musicale alla luce della performance e di conseguenza vorrei che non solo il concerto ma anche il luogo nel quale mi esibisco diventi una parte dell’opera e non sia solo un semplice contenitore.

In tal senso le strade sono molteplici e mi sento vicino in particolare a tre tipi di esperienza. La prima è sicuramente quel filone della Land Art che fa riferimento al suono e che sfrutta spazi esterni enormi per la messa in scena delle performance. Penso immediatamente ad alcuni lavori di Alvin Curran come le varie versioni di Riti Marittimi ma anche alla più antica Symphony of Factory Sirens di Arseny Avraamov della quale ricorre quest’anno il centenario.

Secondariamente ho sempre trovato molto affascinante il fenomeno del Guerrilla Gig della prima parte degli anni 2000, dove gli artisti decidono di esibirsi senza il minimo preavviso in posti non consueti e spesso completamente inadatti ad ospitare un concerto. Mi piace che tutto si svolga in maniera improvvisata e agile, rompendo ogni connessione con logiche commerciali e non dando riferimenti per alcun tipo di sfruttamento economico. Tutto ruota intorno alla possibilità che le persone riprendano il gusto di uscire per un evento, con poca o nessuna programmazione.

Il terzo ambito di esibizione dal vivo che sento vicino prevede paradossalmente la mia assenza ed è del tipo installativo. Questo è quello che per varie ragioni ad oggi mi sono trovato più spesso a realizzare. Ho realizzato anche sculture sonore, come il Canneto Metallico che è stato esposto per qualche mese nella mostra collettiva Microcosmo a Museo di Palazzo Doria Pamphilj, o la sonorizzazione di ambienti come nella personale di Alfredo Rapetti Mogol, Oltre la parola dipinta. So che questo terzo elemento non risponde esattamente alla tua domanda sul concerto, ma per la mia esperienza trovo difficile non considerare anche questa come parte integrante delle manifestazioni “dal vivo”.

SODAPOP: Grazie mille Angelo! Vorrei chiudere questa chiacchierata (consapevole che potremmo andare avanti per delle pagine intere e spero ce ne sarà ancora l’occasione) con un viaggio tra il passato ed presente, per poi lasciarti libero di aggiungere qualsiasi cosa tu voglia ai lettori di Sodapop.

Quali sono stati il primo film che hai visto al cinema ed il primo concerto al quale hai assistito e quali i primi che invece ti porti come bagaglio artistico (che ti abbiano fatto scattare la molla insomma)?

Nel 2022 invece, un film ed un disco di cui ti faresti promotore per consigliarci?

ANGELO: Difficile ricordare il primo film visto al cinema e il primo concerto, ma posso raccontarti con precisione alcuni dei concerti e dei film che sono stati delle tappe fondamentali nella mia formazione.

Roma un tempo aveva una scena musicale molto ricca, non solo in termini di gruppi locali alternativi, ma anche come movimento di artisti italiani e internazionali. Qui ho avuto occasione di vedere i Sunn O))) quando ancora non erano il fenomeno mondiale che sono adesso, ma anche gruppi storici come i Residents (due volte) e i Faust: formazioni per me molto importanti.

Sicuramente, il secondo concerto che i Residents fecero in un teatro parrocchiale in una zona dell’ Eur (il Trullo per la precisione) rimane una delle esperienze più forti e surreali. Eravamo pochissimi, cosa che mi ha fatto capire quanto un pubblico nutrito non sia tanto attratto dal nome altisonante in cartellone, quanto da una location più patinata e conosciuta. Un anno prima i Residents suonarono infatti al Circolo degli Artisti e per l’affluenza di pubblico fu davvero difficile entrare. Tutto fu abbastanza confuso e caotico, il pubblico era molto indisciplinato e parlava continuamente durante la performance. Il concerto all’Eur invece fu magnifico, un viaggio di quasi due ore a metà tra teatro e musica con tutta la loro ultima produzione.

Un secondo concerto fondamentale è stato quello di Glenn Branca a Berlino nel 2014. Avevo già ascoltato Branca a Roma qualche anno prima con una formazione enorme, un’orchestra di chitarristi che riempiva tutto il palco dell’Auditorium Parco della Musica; ma oltre l’effetto estremamente potente dato dalla grande massa sonora, il risultato per me non fu particolarmente suggestivo. La seconda volta invece lo vidi in un bellissimo teatro a Berlino, il Volksbühne, dove lui dirigeva una formazione più ridotta (vado a memoria e potrei sbagliarmi) di 4 o 6 chitarre, due bassi, una batteria. Quel che è certo è che questa situazione più compatta permise a Branca e ai musicisti di suonare più liberamente con un risultato davvero incredibile. Ora l’impatto non era solo di volume, che era paradossalmente anche più alto rispetto all’Auditorium: l’effetto era quello di un essere vivente che si muoveva passando da momenti di grande violenza a momenti di quasi silenzio. Ad un così alto volume feci esperienza di quello che sul momento mi apparve quasi mistico. Le mie orecchie andarono completamente in tilt e iniziai a sentire cose che non esistevano: quel muro di suono iniziò a tramutarsi in sezioni di ottoni, barriti di elefanti, treni in corsa; ad un tratto avrei giurato che uno stormo di gabbiani impazziti stesse litigando selvaggiamente direttamente nel mio condotto uditivo. È una sensazione che mi sento ancora addosso e sono stato molto fortunato ad aver provato, perché, anche se pericolosa credo che ogni musicista debba provarla almeno una volta nella vita.

Un altro concerto che mi piacerebbe ricordare è stato quello dove ho ascoltato per la prima volta la musica di Bela Bartòk e nello specifico il quartetto per archi n.5 che ancora oggi rimane uno dei miei pezzi preferiti del compositore ungherese. Il concerto risale ad una stagione concertistica dell’Aula Magna dell’Università “La Sapienza” di parecchi anni fa e ci andai più per una generica curiosità che per uno specifico interesse: iniziavo ad appassionarmi agli ultimi quartetti di Ludwig Van Beethoven, uno dei quali, insieme ad un quartetto di Mozart, era incluso nel programma. La potenza del pezzo di Bartòk, nello specifico il primo e il secondo movimento, mi fece capire che con gli archi è possibile fare cose infinitamente più varie rispetto a quelle che ingenuamente all’epoca pensavo possibili. Quel concerto fu importantissimo perché mi mostrò chiaramente che tra la musica del passato e quella del presente sussiste una forte connessione, una specie di perpetua attualità. Ebbi l’impressione di essere a un concerto punk e mi sembrò estremamente chiaro come in termini di contenuti non c’è differenza tra quel quartetto e dischi come Marquee Moon dei Television o il primo degli Stooges che ascoltavo tanto all’epoca. Quelle musiche apparentemente così distanti nel tempo e nello stile facevano invece tutte parte di un medesimo cosmo e che Bartòk e Beethoven avevano urgenze artistiche simili a Tom Verlaine e Iggy Pop. Tutta la grande musica si abbevera sempre al medesimo fiume carsico che attraversa sotterraneo i secoli e riemerge anche a distanza tanto tempo. Quel concerto fu per me fondamentale nello spingermi verso lo studio della composizione tradizionale, alla quale devo una parte importante della mia formazione musicale.

Riguardo il cinema posso citare un evento che ho sempre letto come una sorta di vero e proprio ingresso dentro il mondo cinematografico tramite la musica. Ascoltai la prima volta il disco Bodysong di Jonny Greenwood, quando ancora non avevo la più pallida idea che fosse una colonna sonora di un film. Quando l’anno seguente vidi finalmente il film, l’effetto fu dirompente: consiglio sempre a tutti i miei studenti al Centro Sperimentale di vedere e rivedere il lavoro di Simon Pummel che potrebbe essere sparato in orbita come un documentario sulla specie umana. Il lavoro di Greenwood (che in quel caso firmò la sua prima colonna sonora) traduce musicalmente tutti gli elementi contenuti in quelle splendide immagini di repertorio, selezionate e montate per raccontare, seguendo precise direttrici semantiche, le incredibili connessioni che esistono tra culture diversissime, lontani luoghi geografici e varie epoche storiche. Musicalmente, è stato come se Bodysong mi avesse mostrato di riflesso un modo con il quale riuscire a fondere tutte le mie eterogenee influenze musicali. All’interno c’era tutto quello che amavo ma che fino ad allora concepivo come difficile da unire: la musica contemporanea, l’improvvisazione radicale, l’elettronica, il free jazz. Era un vero assalto sensoriale difficile da arginare. Come ha riportato giustamente Maxime, questo senso di omnicomprensività, questa necessità di trovare una strada che permettesse di fondere tutto il mio mondo, i miei studi e i miei ascolti è uno degli elementi cardine del mio mondo musicale. Non ha più importanza se il suono venga dall’ultima app o da un sasso e se a suonarla sia il Kronos Quartet, i Gerogerigegege o gli Hijokaidan: tutto cospira per un piano compositivo più ampio.

Un regista che è stato centrale nella mia formazione e sul quale non posso non tornare è sicuramente Andreij Tarkovskij e nello specifico i suoi film Stalker, Solaris e l’Andreij Rublev. La costruzione delle inquadrature, la messa in scena, l’uso del suono congiunto alla musica: per me il suo cinema è tutto una continua riscoperta. Non posso qui tacere influenze anche a un livello più profondo e voglio citare un paio di eventi: ricordo ancora oggi distintamente la notte nella quale vidi per la prima volta l’Andreij Rublev e il pensiero di quel finale con gli accecanti colori delle icone e la musica di Vyacheslav Ovčinnikov, dopo l’intero film in bianco e nero, ancora mi mette la pelle d’oca. Ma voglio anche ricordare la commozione suscitata dalla scena del galleggiamento nella stazione orbitale di Solaris, accompagnata dal preludio corale in Fa minore di Johan Sebastian Bach riletto da Eduard Artemiev.

Sul piano musicale è noto come Tarkovskij realizzi sempre un discorso sonoro molto ampio; una sonosfera dove ogni elemento, sia esso musicale o no, possiede una sua specifica importanza con un ruolo narrativo; questo approccio per un musicista è molto istruttivo perché costituisce l’ideale applicazione filmica di esperienze musicali che già conoscevo, come i primi dischi di Alvin, o quelli di Chris Watson e Natasha Barrett e in generale tutta la poetica connessa con il paesaggio sonoro di Murray Schafer. Il mondo diventa la propria tavolozza sonora dalla quale attingere come un bambino che scava in una scatola di giocattoli.

Venendo all’oggi ammetto che faccio una certa fatica a parlare dei dischi e dei film usciti recentemente perché spesso ho bisogno di un po’ di tempo per riascoltarli e rivederli, tuttavia come dici tu, i colpi di fulmine esistono. Sicuramente potrei citarti l’ultimo lavoro dei Black Midi, Hellfire, che ho particolarmente apprezzato ma anche LP! di JPEGMAFIA uscito però nel 2021.

Sul cinema attuale potrei citarti sicuramente un mediometraggio, Nest di Hlynur Palmason, la storia di tre fratelli che costruiscono insieme al padre una piccola casa su un palo della luce. Una storia molto semplice che mostra con chiarezza il modo in cui un sapiente montaggio e una intelligente messa in scena possano rendere estremamente potente una camera fissa.

Infine vorrei anche citare un episodio di Love, Death and Robots, una serie Netflix. L’episodio nello specifico si chiama Jibaro ed è diretto da Alberto Mielgo. L’impressione a caldo è che questo sia uno di quei lavori che ci vedono particolarmente lungo riguardo ai possibili futuri del cinema. Interamente realizzato in computer grafica, tutto l’episodio si ispira esteticamente alle moderne arti esclusivamente digitali e specialmente al videogioco, facendoci capire come il linguaggio cinematografico si stia ormai ibridando anche con altri elementi audiovisivi che prima erano considerati inadatti o fuori portata. Il suono qui è uno dei punti cardine della narrazione e rompe alcuni tabù tecnici cinematografici; il disturbo, il glitch, i filtraggi estremi, tutte tecniche che erano sempre state considerate molto pericolose da usare al cinema, a meno che non ci fosse una forte giustificazione visiva. Queste trovano qui invece applicazione estensiva per restituire in modo ancora più forte alcune suggestioni ed elementi narrativi.

Nel congedarmi vorrei ringraziare moltissimo te e Sodapop, insieme ai suoi lettori, per lo spazio che mi avete concesso e per il vivo interesse per il mio lavoro; ho detto tantissimo e spero di non avervi annoiato. Confido davvero che ci saranno altre occasioni per confrontarci e parlare!